仕上げみがきの仕方とコツ

日本では90%のご家庭で仕上げみがきが行われていますが、「そもそも仕上げみがきってどうすればいいの?」と悩んでいる方も多い様です。

効果的な仕上げみがきの方法を参考にして、お子さまの歯を守りましょう。

仕上げみがきの方法

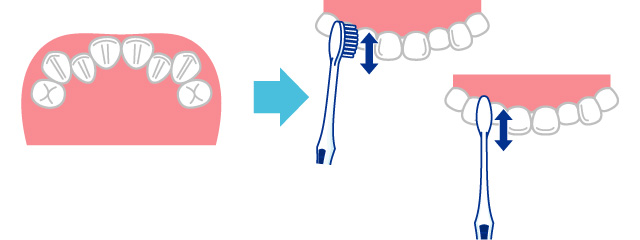

歯みがきの基本

-

-

- 毛先を歯の面にまっすぐあてる

ハブラシの毛先を歯と歯ぐき(歯肉)の境目、歯と歯の間に、きちんとあてる

ハブラシの毛先を歯と歯ぐき(歯肉)の境目、歯と歯の間に、きちんとあてる

-

-

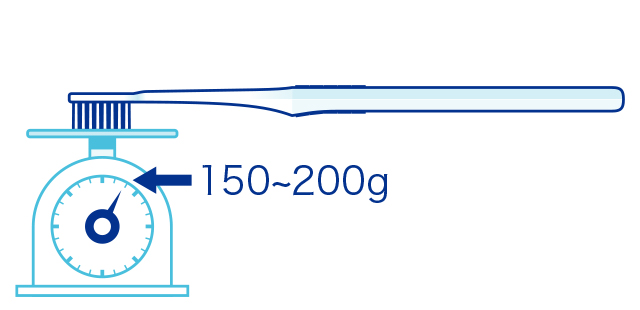

- 軽い力で動かす

ハブラシの毛先が広がらない程度です

ハブラシの毛先が広がらない程度です

-

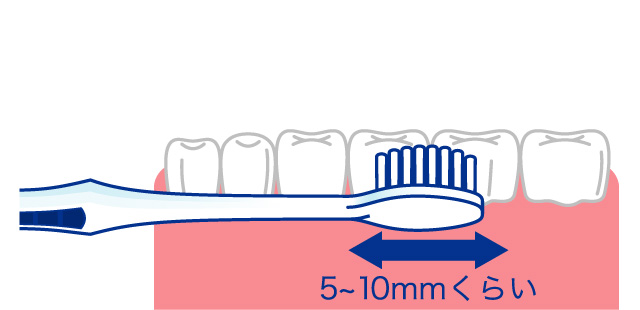

- 小刻みに動かす

5~10mmの幅を目安に小刻みに動かし、1~2本ずつみがく

5~10mmの幅を目安に小刻みに動かし、1~2本ずつみがく

- 1か所につき20回以上歯垢(プラーク)はなかなか取りきれないため、丁寧に動かしましょう。ブラッシングの時間は3分以上が目安です。強い力で動かすとハブラシの毛先が広がって歯ぐき(歯肉)を傷つけたり、歯垢(プラーク)が逆に取れにくくなったりします。さらに子どもが痛がり、歯みがきを嫌がる原因になってしまうこともあります。

みがく場所とタイミング

乳歯の時期は、ムシ歯になりやすい「奥歯のかみ合わせ上下左右4箇所」「上の前歯」を十分に気をつけましょう。仕上げみがきをしてあげる方の利き手側の犬歯も、歯みがきがしにくいため、要注意の場所です。

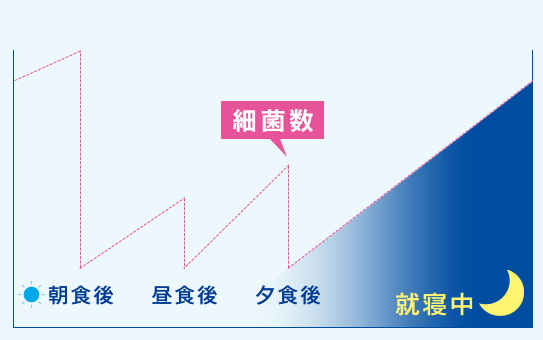

食事のたびに、お子さんが歯みがきした後に仕上げみがきをしてあげるのがベストですが、毎食後が難しい場合は、夕食後やおやすみ前を日課にしましょう。

寝ている間は唾液の量が減り細菌の量が増えてしまい、起床時には夕食後の約30倍になります。

唾液中の細菌数推移イメージ

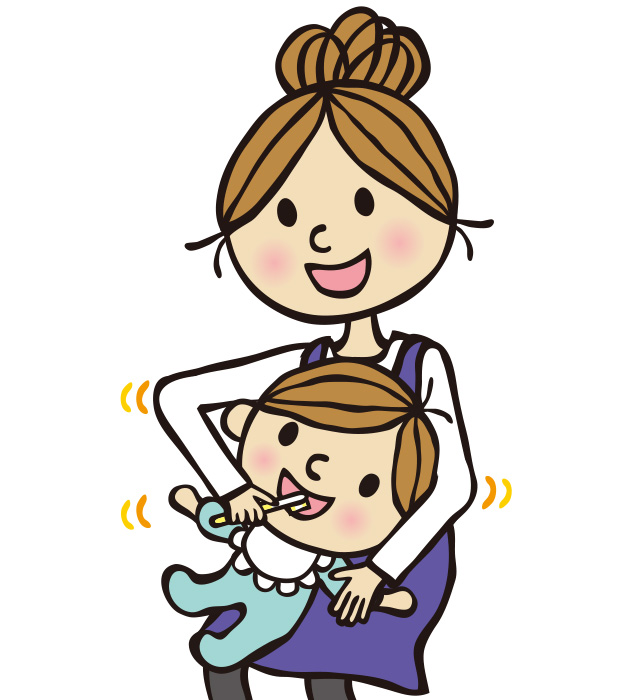

仕上げみがきの姿勢

口の中が見やすく、安全で歯みがきしやすい姿勢として、ひざの上か、保護者が子どもの後ろに回り頭をお腹や脇で固定して歯みがきしてあげるのがおすすめです。

子どもが上手に立っていられないうちは、保護者のひざの上に寝かせることをおすすめします。ハミガキ剤を使い始めたら、唾液やハミガキ剤を飲みこみにくくするために、子どもを立たせて歯みがきしましょう。

仕上げみがきを始める時期は?

乳歯が生えてくる8か月頃が、歯みがきスタートのタイミングです。始めの時期は、まずはハブラシに慣れることが大事です。奥歯が生えてくる1才6か月頃までには、歯みがき習慣ができることを目指しましょう。

仕上げみがきのコツ

楽しく習慣づけるコツ

前歯のコツ

前歯のコツ- 上くちびると歯ぐき(歯肉)をつないでいる「スジ」の部分にハブラシが当たると子どもが痛がり、歯みがきを嫌がる原因になってしまいます。

- 上くちびるを持ち上げて、歯と歯ぐき(歯肉)の境目が見えるようにし、ハブラシを持っていない方の人差し指の腹で上くちびると歯ぐき(歯肉)をつないでいる「スジ」の部分を隠して、仕上げみがきをしてあげましょう。

奥歯のコツ

奥歯のコツ- 奥歯はハブラシを奥から前に動かしましょう。乳歯は奥歯が2本なので手早くできます。特に、奥歯のかみ合わせは溝に歯垢(プラーク)が残りやすい場所です。

嫌がられないコツ

嫌がられないコツ- 歯みがきをスタートしたら、日ごろから子どもの口元を触りましょう。口元を触られることに慣れていると嫌がりにくくなります。

- 歯みがき中に話しかけたり、数を数えながら歯みがきするのがおすすめです。歯みがきの終わりがわかると子どもも頑張れます。また、時間がかかると子どもが飽きてしまうので、短時間で手早く丁寧にやりましょう。仕上げみがきが終わったらほめてあげることも大切です。

- 力が強かったりして、ハブラシが歯ぐき(歯肉)に当たると嫌がるので、子どもに不快感を与えないようにすることも重要です。また、子どもが眠くなる前や、機嫌が悪い時は、歯みがきを嫌がる原因につながってしまうので避けましょう。

子どもが自分で歯みがきを始める時期は?

子どもがスプーンなどを自分で使えるようになったり、ハブラシをしっかり持って自分の口の中に入れることができたら、子ども自身にハブラシを持たせてみましょう。早い時期から子どもが自分で歯みがきする習慣をつけることが大切です。

この時期は自分では上手にできませんが、口に入れているだけでも自分で歯みがきさせることが大事です。子どもが歯みがきしている間は見守り、終わったらほめてあげましょう。子どもが歯みがきしたあとは、必ず仕上げみがきをしてあげましょう。